年底了,跟大伙兒打聽個事兒——

物業費還交著呢?鄰居也都交著呢?你家物業公司沒盤算著撂挑子走人吧?

特別好!且行且珍惜!

不是我沒屁格愣嗓子,純粹是因為最近物業這瓜屬實有點兒猛!

年底了,跟大伙兒打聽個事兒——

物業費還交著呢?鄰居也都交著呢?你家物業公司沒盤算著撂挑子走人吧?

特別好!且行且珍惜!

不是我沒屁格愣嗓子,純粹是因為最近物業這瓜屬實有點兒猛!

前不久,杭州一個名叫復地連城國際的小區,一不小心被掛上熱搜好些天:

業主拖欠了1200萬物業費,把物業公司直接干提桶跑路了。

小區位於臨平區喬司街道,2010年交房,有32幢高層住宅和1幢單身公寓;

總戶數近3800戶,實際居住人口有10000來人;

物業費也不算貴,1塊8毛錢/㎡/月,放在今天來講,典型的剛需小區物業費價位。

但架不住這小4000戶業主里,主動繳納物業費的只有幾百戶——

明顯低於物業行業公認的60%收支紅線!

剩下的業主大致分兩派:一派是催一催就交物業費,另一派是你催我也不交。

截至今年10月份,小區業主總共拖欠物業費1200萬,平均每戶拖欠3000多元;

加之人員、物料等運營成本年年剛性上漲,項目長期處於嚴重虧損狀態。

物業一琢磨:你這月月不開晌,還得頓頓老鱉湯,馬斯克也經不起這麼霍霍啊?!

乾脆拉倒吧!一不做二不休,惹不起我還躲不起嗎?

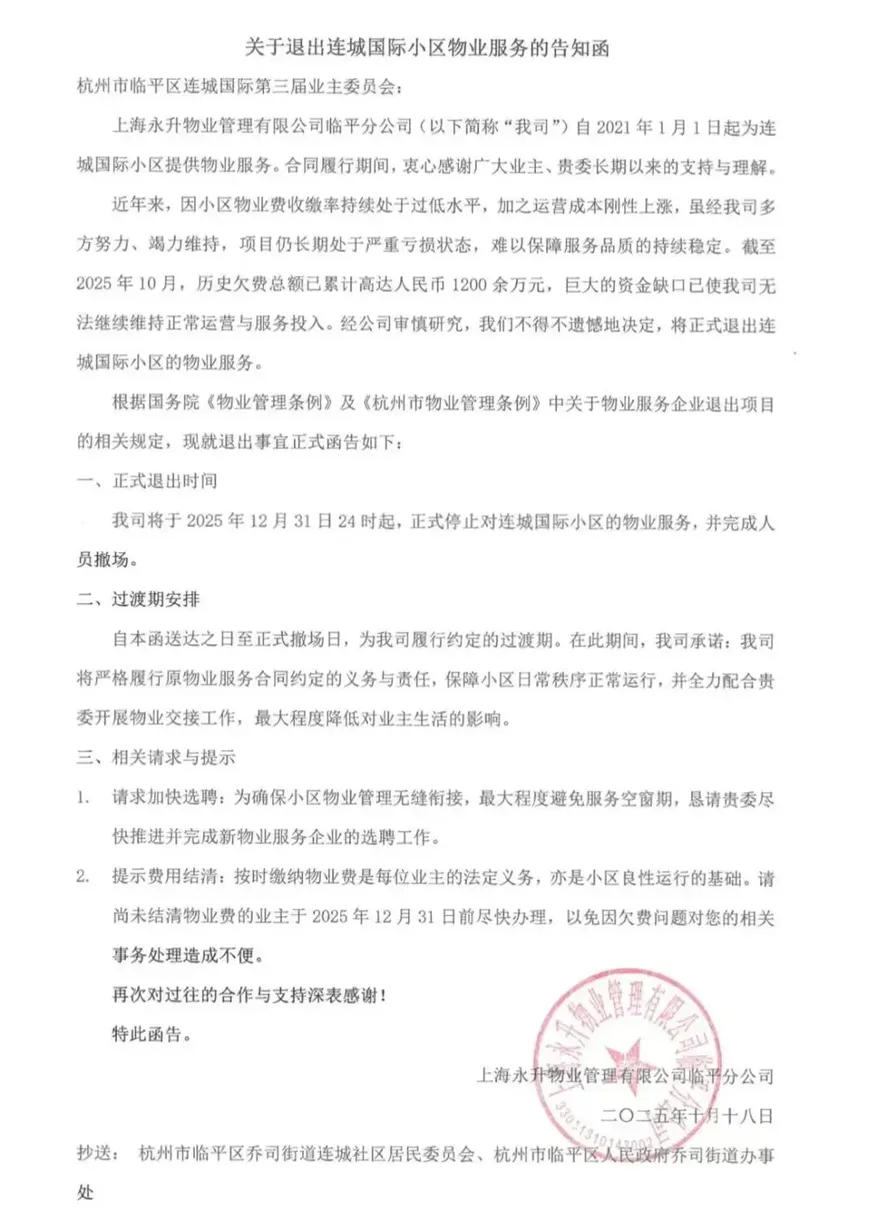

於是,近期這個小區的物業發了一封《關於退出連城國際小區物業服務的告知函》:

官宣物業服務至今年12月31日正式結束,並完成人員撤場。

措辭雖然克制,但難掩內心沉重。

掐指一算,今天距服務期滿也就還剩一個半月的工夫。

筆者深扒了一下才發現,這玩意兒壓根是個死循環。

目前負責該物業的上海永升物業管理有限公司臨平分公司,是2021年中標的,滿打滿算也不過四年時間。

起初還曾投入資金改善環境,特別是治理髮臭的人工湖,贏得了業主好評。

後來不知從何時起,魔幻現實的一幕來了——

一邊是垃圾成堆、人工湖重新被雜草佔領、保安保潔罷工,散步都能散出智取威虎山的氣勢。

另一邊是物業公司吐槽物業費收不上來,公司長期處於嚴重虧損,實在巧婦難為無米之炊。

就連小區業主自己,都說不清到底是「先有雞」還是「先有蛋」。

反正結果就是,就成了我們今天看到的這種惡性循環:

物業費收繳率低 → 物業公司虧損 → 削減預算、精簡人員 → 服務質量下滑 → 業主更加不滿、拒繳物業費 → 物業費收繳率進一步降低 → 物業公司撂挑子不幹

再然後呢?

物業公司承擔虧損,如果是上市公司還會影響在資本市場表現;

小區業主,也不得不承擔居住品質下滑、房屋價值折損等風險。

這都典型到不能再典型的雙輸局面。

有好奇的小夥伴可以去某音和某手搜搜這個小區名,好多人都說現場無力吐槽。

但話說回來了,你還真別覺得是笑話,據中國物業管理協會的數據統計:

全國住宅小區物業費平均收繳率已從2018年的83.7%下降至2023年的76.2%,這眼瞅著又過了兩年,現在恐怕連70%都不一定保得住了。

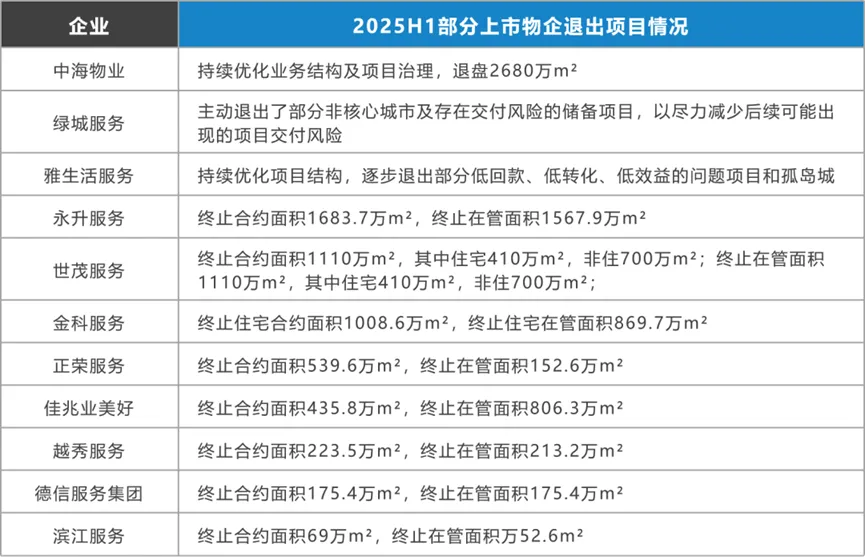

筆者專門找到了今年上半年的一份有關物業公司撤退的不完全統計,個頂個都是有頭有臉的名企,大伙兒可自行參考——

這裡面有個非常普遍的現象:

物業撤退與小區房齡存在顯著關聯,房齡越久,物業公司撤退的風險就越高。

不少頭部物業公司,也都因成本壓力主動退出低效住宅,紛紛轉向高端商業或公共建築領域。

這裡面到底出了什麼問題?

弄明白這裡的彎彎繞繞,我認為有助於大家理解接下來很長一段時間的房地產市場走勢。

一方面,老小區物業費與維護成本的此消彼長,幾乎不可逆。

不知道大家注意沒,老小區的物業費標準滯留在「上古時代」:

物業費不超過1塊的都比比皆是;

1塊5、1塊8都得算老小區里的佼佼者;

敢上2塊,老小區業主都得吐槽物業費貴。

這些老小區物業費卡在這兒上不來,原因主要有兩個:

一是歷史遺留問題。

過去好多老小區的物業費都是幾毛錢,突然「嗷」一下子上去,業主抗性可想而知;

二是住戶流動性問題。

不少老小區如今已拿來出租,其中不乏群租現象,很容易導致業主和租客踢皮球。

再加上老房子保值的需求不高,那就更沒啥心理包袱了!

雖然物業費收不上來,但物業維護的剛性開支可是越來越剛。

專業研究機構有統計顯示:

5年以下房齡的新小區,每年維護成本大致占物業費的25-35%;

10-15年房齡的小區,這一比例上升至45-60%;

15年以上房齡的,光是維護成本就得去到70%以上。

沒辦法,這是熱力學第二定律決定的,就是達芬奇、愛因斯坦、米開朗基羅、拉斐爾都湊齊了也血招兒沒有!

設備老化和管道鏽蝕,意味著維修頻率和開支根本壓不下來;

消防系統維護提升、電梯強制年檢保養等合規成本也跑不了。

拿咱們今天說的杭州復地連城國際小區來說,光是維護成本就得干到物業費的70%;

而且,前提還得是徵收率先干到100%,那你這不坐等賠錢呢嘛!

一邊是社會學沒包袱,一邊是物理學上強度…

這課題也太難了。

另一方面,繳納物業費屬民事合同糾紛範疇,不涉及徵信,也不具強制性。

有些朋友可能要問了:

物業公司給你提供服務,不繳物業費,這玩意兒能行嗎?

你看啊,水電燃氣也好,搓背打鹽也好,你不繳費分分鐘讓你知道人情冷暖。

但是物業費這玩意兒不好說,這是個商業行為且難以量化。

業主不繳物業費,法律角度上講也就是個民事合同糾紛。

只要沒鬧上法院說「業主必須得繳,不繳強制執行」,基本上都跟徵信扯不上啥關係。

對於物業公司來說,要真的鬧到法院打官司、申請強制執行,門檻也是相當高的。

而且,大家想這個事兒,物業公司和業主抬頭不見低頭見,本質上做的是個「准熟人生意」;

物業公司要是真的兩橫一豎就是干,把自己玩命搞成了「討債公司」,回過頭來工作還怎麼開展?

物業公司卡在當間兒,它不是假難受,它是真難受!

此外,這兩年還有個新情況——

房地產行業迎來了深度調整,使得許多樓盤談不上什麼財富效應或者賺錢效應。

再加上物業費繳納問題通常不涉及徵信,缺乏強制性…

如此一來,物業費在不少人的收支體系里,就成了「能省則省」的存在。

對這個事兒有啥疑問的老鐵,可以打聽打聽周圍的人。

老鐵們,咱們前面嘮的這些,都算是物業跟業主那點兒相愛相殺的糟心事兒。

您可以當個熱鬧,但別把自己過成了熱鬧,否則就太熱鬧了!

接下來,咱們整點兒嚴肅的講——

當下這股物業「撤退潮」,形成了一股強大的推力,正悄咪咪地重塑二手房市場價格體系。

你想,以前咱們一說有價值的樓盤,城市區域能級得高,商學鐵配套得到位…

現在這個邏輯依然方向不錯,但隨著增量向存量轉變的趨勢愈發明顯,我們在判斷房產價值的時候,必須加入一個全新的參考標準:

物業品質!

這幾乎是二手房價值最結實的那道防線,它一撤,相當於房子的安全墊沒了。

保安撤了,大門就形同虛設,誰都能進來逛兩圈。

真到那時候,人車還分不分流?不好說。

保潔停了,垃圾堆成山,那個味兒啊你就想去吧?

還什麼綠化帶、園林景觀?用不了多長時間就能住滿人類的好朋友…

電梯壞了?對不住,自個兒爬樓吧,茲當是鍛煉身體!樓道燈滅了?手機手電筒能用不?要不您湊合湊合?

買房的人一看您這現場,那都不用中介添油加醋…不對,真到了那會兒,不一定有人願意來看房。

從最現實的角度看,當一個小區陷入「物業跑了 → 沒人管 → 加速擺爛 → 更賣不上價」循環,咱就得考慮考慮接下來會發生什麼了。

條件好的、有能力的業主大概率先跑,這部分業主往往不止一套房子且高度理性,這批人的拋售,會直接拉低整個小區的成交均價。

剩下的鄰居基本屬於沉默的大多數,日子還得過,咋辦呢?

要麼湊錢請新物業,要麼成立所謂臨時管理小組…

但是話說在前面,這個「臨時」究竟「臨時」到啥時候,不知道。

銀行干評估的小夥伴又不是彪子,你都心知肚明的問題,人家當然一眼就能看出來。

你琢磨琢磨,評估價還上不上得去了?

所以,未來的二手房市場,會出現一道無比現實的分化:

一邊是物業服務到位的小區,另一邊是物業擺爛甚至沒物業的小區。

前者會成為存量房市場里的「硬通貨」,議價能力和流動性會比較好,反觀後者,可能真的會變成真「不動產」。

目前經歷了這輪存量房市場深度調整之後,許多城市都出現了價格十分親民的房子。

我在這兒勸您一句:還真的不能只圖便宜。

這恰恰是給了許多朋友一個主動升艙的機會,能實現城市升艙依舊是不錯的選擇。

此外,在能力範圍內儘可能去關注那些開發商靠譜、物業服務到位的次新品質盤。

可以問這麼幾個問題——

「咱們這兒物業費多少啊?」、「收繳率怎麼個情況?」、「上一任物業是咋走的?」、「小區業委會扛事兒不?」

這幾個問題一拋出來,日後的居住品質立馬浮現得清清楚楚。

咱們今天,事兒也說了,乾貨也講了,大伙兒要覺得有用,歡迎分享更多朋友。